FX初心者ぴよ

FX初心者ぴよSMCって、なんかダウ理論とか抵抗帯とかブレイクアウトと似てるよね?

結局同じことを別の名前で呼んでるだけなんじゃない?

うん、そう感じるのも無理ないよ。実際、SMCの用語って、昔からあるテクニカル分析と重なる部分が多いんだ。

じゃあ違いって何なんだろう?

簡単に言うと、“見方の切り替え”かな。

同じチャートでも、ダウ理論なら『トレンドの定義』、SMCなら『大口がどう動くか』っていう目線で見るんだよ。

つまり使う道具は似てても、注目するポイントや考える順番が違うってこと。

なるほど…。同じチャートでも見る人によって全然違うものに見えるってこと?

そうそう。だから、表面上は似ていても、SMCは“大口がどう動くか”という視点で解釈するから、同じチャートでも全く違う戦略になるんだ。

言葉にすると少し難しそうに感じるかもしれませんが、

それぞれの要素を

「何と似ているのか」

「どこが違うのか」

という順で整理すれば、SMCの全体像がぐっと掴みやすくなります。

ここでは、SMCの3つの基礎要素である

市場構造・流動性・注文ブロックについて、

「何と似ていて、どこが違うのか」を初心者向けに比較して整理します。

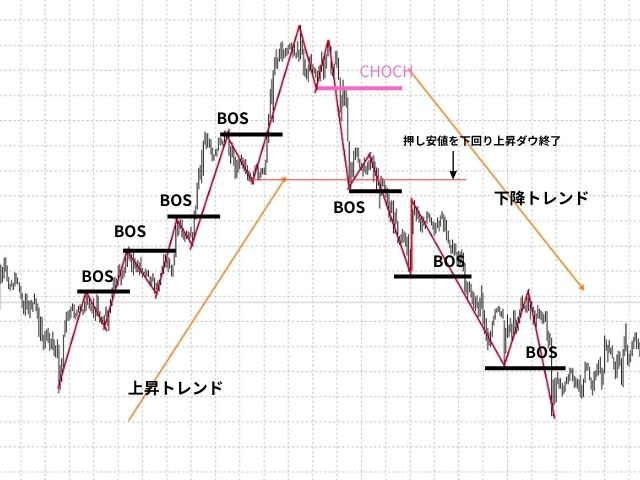

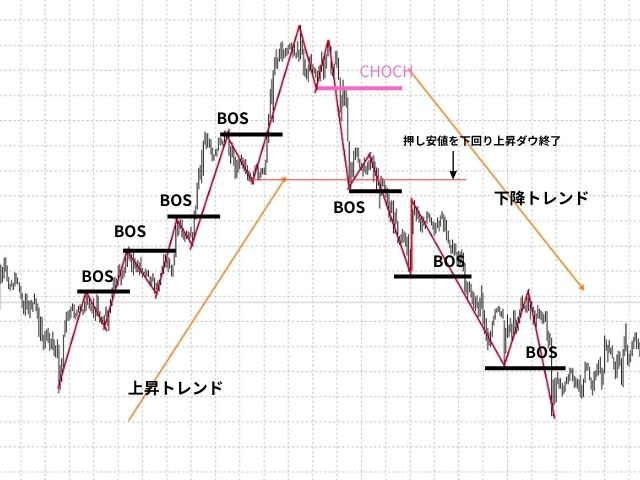

① 市場構造(Market Structure)= ダウ理論に近いけど精密化

市場構造は、高値・安値の切り上げ・切り下げパターンで上昇・下降を判断します。

この点ではダウ理論とほぼ同じです。

- 上昇トレンド:高値・安値が切り上がる

- 下降トレンド:高値・安値が切り下がる

違いは、SMCではこれにBOS(Break of Structure)やCHOCH(Change of Character)といった概念を組み合わせて、トレンドの継続や転換をより精密に見極める点です。

黒の「BOS」は高値、安値を更新したサイン、ピンク「CHOCH」は安値を割った転換サインを表しています。

これが「市場構造をどう見るか」の基本イメージです

この図では、上昇から下降に切り替わる流れを BOS と CHOCH を使って示しています。

BOS(Break of Structure)

直近の高値や安値を更新したポイントを指します。

上昇中に高値を超えたら「まだ上昇が続く」サイン、下降中に安値を更新したら「まだ下降が続く」サインです。

CHOCH(Change of Character)

直近の安値を割ったところに出る「変化のサイン」です。

これは「上昇の流れが弱まってきた」ことを示していて、転換の予兆として使われます。

上昇ダウ終了(ダウ理論による確定)

上昇トレンドでは「押し安値」を割ったら上昇終了と定義します。

これは「正式に上昇トレンドが終わり、下降へ切り替わる可能性がある」と判断する基準です。

【CHOCHと上昇終了の違い】

- CHOCH → 直近安値割れで「転換の予兆」

- 上昇終了(ダウ理論) → 押し安値割れで「転換の確定」

つまり、CHOCHは“早めの警戒サイン”、ダウ理論は“公式な終了シグナル”です。

SMCではこの「早めのサイン」を重視して、大口の動きを先にとらえようとするのが特徴です。

② 流動性(Liquidity)= 抵抗帯に似ているけど破られる前提

流動性は、市場にどれだけ注文が集まっているかを表します。

特にSMCでは「損切りが集中する場所」に注目します。

直近高値・安値の外側はサポート・レジスタンスのように見えますが、

SMCではそれを破ってくる動きも前提に考えます。

大口は反対注文を集めるために、一度そのラインを突き抜けてから本来の方向へ動くことがあるからです。

これが「ストップ狩り」と言われるものです。

③ 注文ブロック(Order Block)= ブレイクアウトの起点

注文ブロックは、大口が過去に大量注文を入れた痕跡がある価格帯です。

ローソク足の塊としてチャートに残り、後から価格が戻ると反応しやすいです。

ブレイクアウトは新しい値動きのスタートですが、

注文ブロックはそのブレイクアウトの起点になった場所という違いがあります。

まとめ

- Market Structure:市場構造 → ダウ理論と似ているがBOSやCHOCHで精密化

- Liquidity:流動性 → 抵抗帯に似ているが破られる動きも想定

- OB:オーダーブロック → ブレイクアウトの起点になったゾーン

SMCは従来のテクニカルと共通点もありますが、

大口の視点を加えて解釈する点で大きく異なります。

この違いを理解しておくと、だましに引っかかる確率を減らし、相場の流れをより有利に読めるようになります。